Ler demais nos leva a encontrar em turnos otimismo ou pessimismo. Nesta crise do Coronavírus que enfrentamos agora, penso no que li sobre o futuro da Humanidade. Escrevi semana passada sobre isso. No livro So Human An Animal(Um Animal Tão Humano), René Dubos — microbiologista e humanista franco-americano que desenvolveu os primeiros antibióticos naturais e ganhou o famoso Prêmio Pulitzer de 1969 — faz uma reflexão sobre a nossa condição animal e, dentro da teoria da evolução, uma advertência de que sem dúvida haverá uma resposta biológica para o nosso destino como espécie.

Estamos agredindo a ecologia e destruindo uma sociedade justa e humana. Assim “de uma forma previsível e em um momento desconhecido, a natureza vai nos atingir de volta”. Isto nos dá um calafrio. De tempos em tempos a natureza nos tem dado sustos.

Os infectologistas dizem que a nossa mexida na ecologia e a civilização urbana nos conduzem a riscos de saúde ameaçadores.

O Coronavírus SARS-CoV-2 (síndrome respiratória aguda grave 2) tem um tempo diferente. Enquanto no passado os vírus levavam anos para chegar ao mundo todo, viajando em caravelas e com poucos contatos, hoje eles viajam a jato, e a circulação de milhões de pessoas, num mundo tornado pequeno pela globalização dos transportes, faz com que rapidamente sejam disseminados.

Estamos parando a vida social que construímos, e a maior parte da população mundial urbanizada, cercada pelo medo, altera a própria convivência, sem ver amigos e parentes.

Que importam as bombas nucleares, a guerra química, o crime organizado, as drogas, a disputa pela hegemonia de poder, em qualquer nível, se estamos ameaçados de desaparecer?

São reflexões que nos levam a despertar o sentimento de solidariedade, de caridade, de grandeza, e exigem dos governantes pensar mais alto.

Partidos, líderes, magnatas, sábios, celebridades e dignitários de todos os poderes comungam dos mesmos temores e sofrem as mesmas angústias.

É hora de pensar que somos irmãos, que tivemos a sorte de receber a graça da vida e não podemos destruí-la em inútil luta por poder ou dinheiro, entre raças ou religiões.

As nações devem seguir outro rumo. Em vez da lei do mais forte, de mais armas, de mais violência, devemos tornar a Humanidade mais justa, os pobres menos pobres e seguir os ensinamentos cristãos de amar ao próximo e perdoar.

Nesta hora difícil de uma pandemia que não sabemos quando e como vai acabar, estejamos todos solidários, pondo de lado qualquer divergência para superar, com a graça de Deus, essa desgraça.

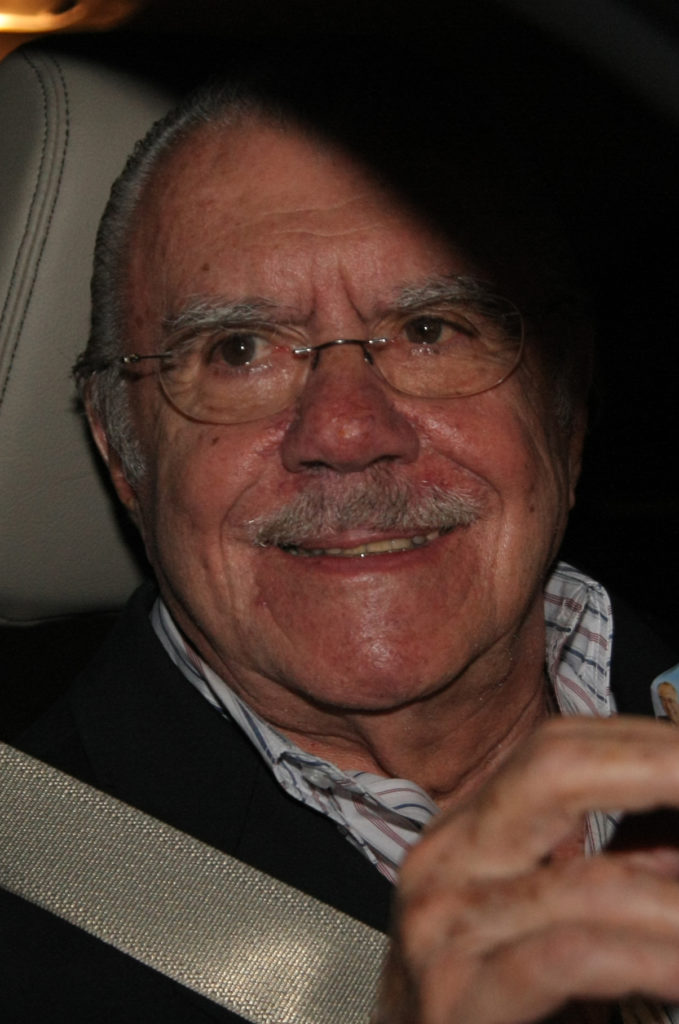

Da Coluna do Sarney